Au-delà de la statique: quel est l'apport d'un bilan écologique dans la conception d'une structure porteuse? Question posée à René Zemp, responsable des structures

Construire aujourd'hui, c'est construire pour demain. La structure porteuse est l'un des plus grands leviers de réduction des émissions de CO2 dans le secteur Bâtiments. Mais comment puis-je, en tant que maître d'ouvrage, décider quelle variante de structure porteuse est la plus durable ? Que m'apporte concrètement un bilan écologique - au-delà des certificats et des listes de contrôle? Et comment puis-je, en tant que bureau d'architectes, utiliser des données CO2 étayées comme argument lors de concours?

René Zemp est l'un de ceux qui se sont penchés sur ces questions. Il dirige le département Bâtiments de Basler & Hofmann à Lucerne et fait partie d'une équipe interdisciplinaire d'ingénieurs civils et de spécialistes du développement durable de Basler & Hofmann, qui ont réuni leurs connaissances dans un outil d'analyse du cycle de vie. Cet outil permet d'établir des bilans écologiques - également appelés Life Cycle Analysis (LCA) - pour des bâtiments entiers, des éléments de construction individuels ainsi que des installations techniques. Voici une interview sur la planification et la construction dans l'économie circulaire.

René, sur quelles données s'appuie l'outil de bilan écologique que vous avez développé?

René: Nous nous basons en principe sur les directives et les normes suisses, concrètement sur les normes SIA 390/1 «La voie du climat - Bilan des gaz à effet de serre sur le cycle de vie des bâtiments» et SIA 2032:2020 «L’énergie grise - Établissement du bilan écologique pour la construction de bâtiments». Nous nous procurons les données de l'écobilan auprès de la KBOB (Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d'ouvrage publics). Selon le projet, il nous arrive de « faire sauter » les limites du système des normes suisses, lorsque cela nous semble judicieux pour une comparaison équitable.

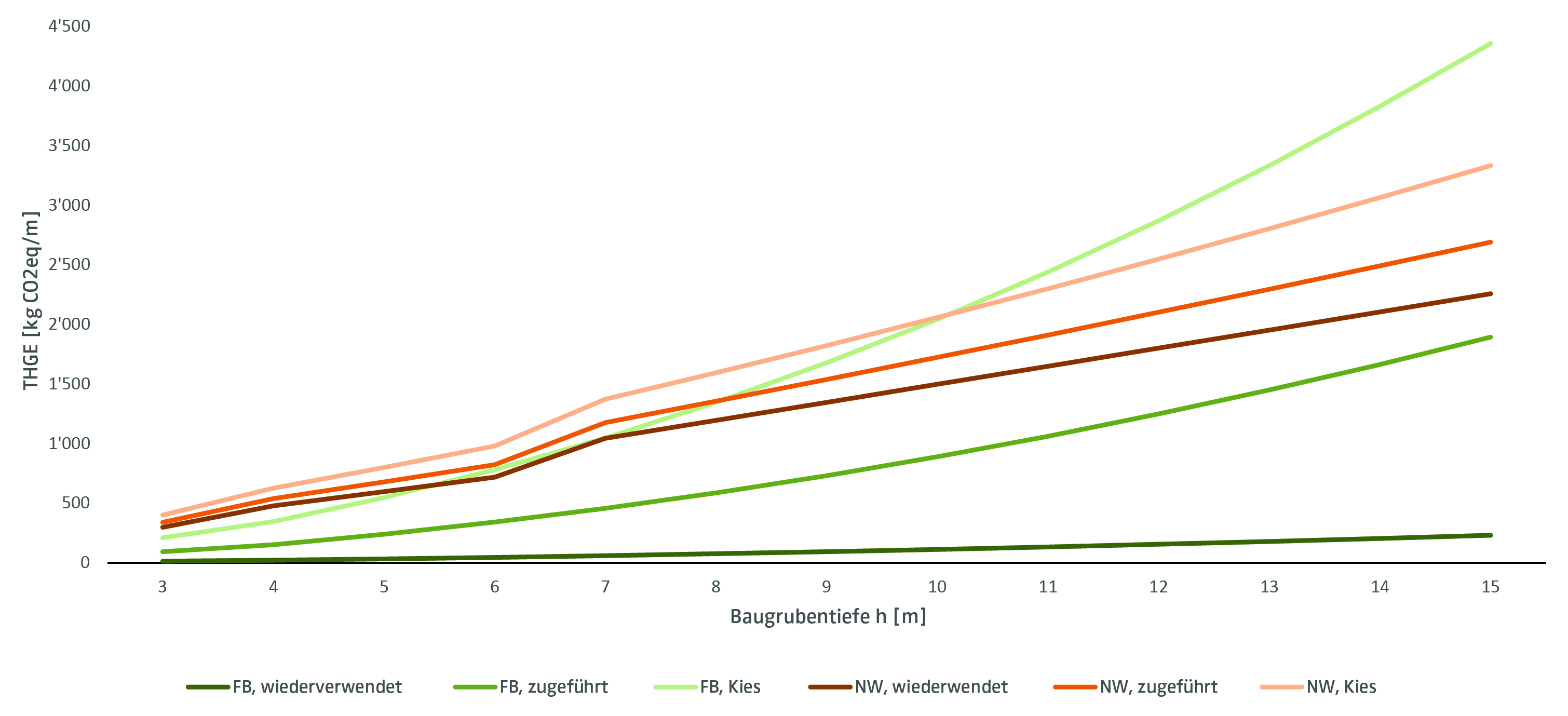

As-tu un exemple à nous donner? Quand faites-vous sauter les limites du système des normes SIA?

René: Selon la SIA, l'excavation d'une fouille et son évacuation, ainsi que l'éventuel transport du matériau de remblayage sur le chantier, ne sont pas obligatoirement inscrits au bilan. Cependant, dans le cas d'une construction nouvelle, les fouilles peuvent représenter une part relativement importante du bilan écologique. Si nous voulons comparer deux enceintes de fouilles possibles, telles qu'une paroi de palplanche et une paroi clouée, en termes d'indicateurs environnementaux, il est important d'établir également un écobilan à la profondeur requise pour celles-ci.

Comment utilisez-vous concrètement l'outil d'analyse du cycle de vie dans les projets de construction ?

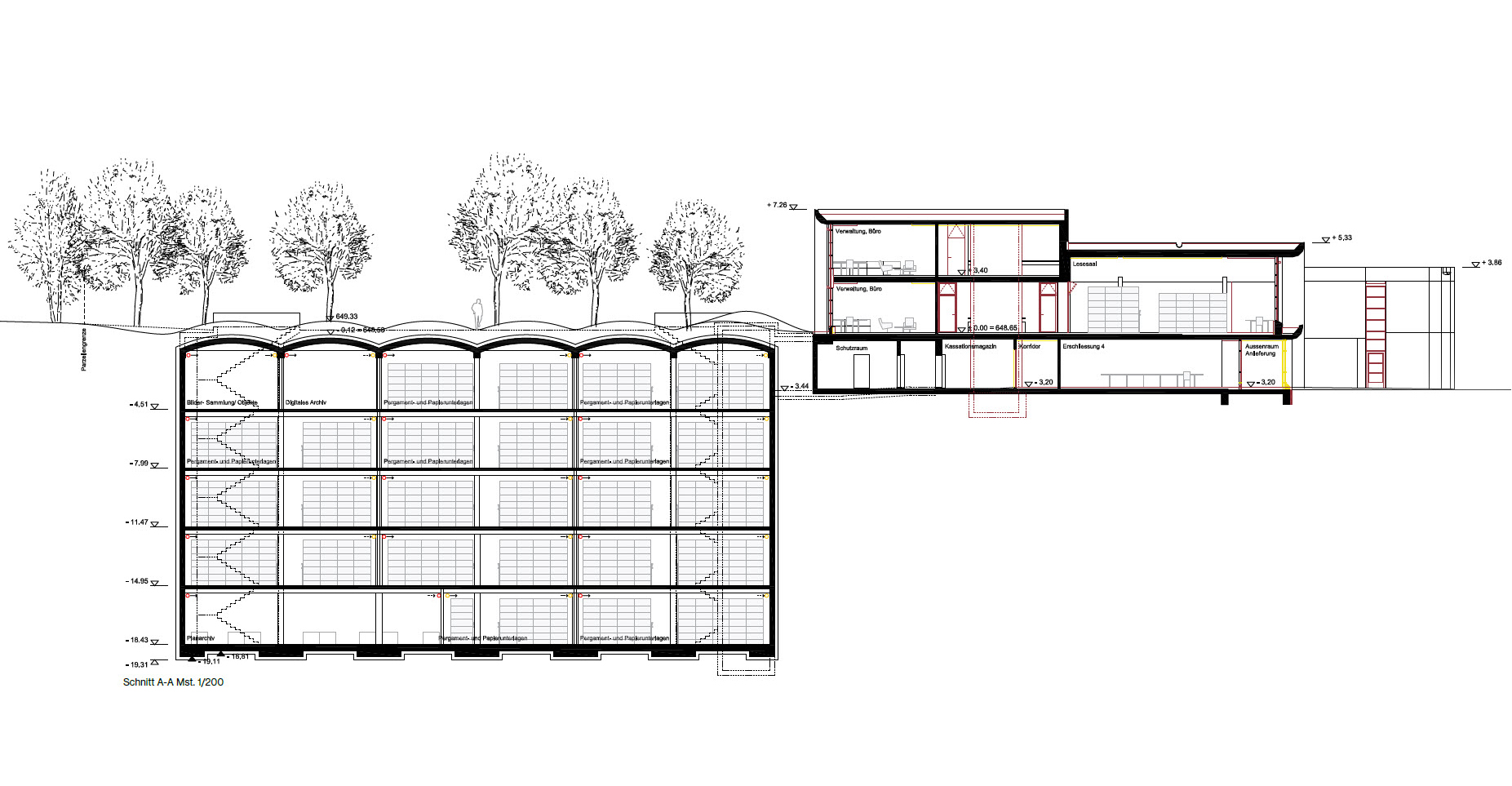

René: Nous utilisons l'outil aussi bien dans nos propres projets que pour examiner de manière indépendante les projets d'équipes de concours et de projets externes. Dans l'idéal, l'outil est utilisé le plus tôt possible dans un projet de construction. C'est à ce moment-là que le maître d'ouvrage dispose du plus grand levier en matière de durabilité. Nous en avons de plus en plus besoin dans les concours d'architecture, pour comparer différentes variantes avec l'équipe d'architectes et proposer un projet aussi durable que possible. C'est notamment pour cette raison que nous avons remporté le Concours pour les nouvelles archives d'État du canton de Saint-Gall.

Dans quelle mesure le bilan écologique a-t-il été déterminant dans ce concours d'architecture ?

René: Dans le cas des archives d'État de Saint-Gall, les émissions de CO2 par mètre carré et par an ne devaient pas dépasser 9,0 kgCO2eq/a, compte tenu du fait que le local d'archives souterrain doit être conçu comme un ouvrage de protection pour résister à une attaque nucléaire selon les ITC 2017. Concrètement, il en résulte des charges de l'ordre de 150kN/m2 au lieu des 2-3kN/m2 habituels. Pour que la structure porteuse soit la plus efficace et la plus économe possible en ressources, nous avons conçu le plafond de la nouvelle aile du dépôt un plafond voûté. A l'intérieur du local d'archives, nous avons proposé une trame de poteaux étroite adaptée aux armoires d'archives, ce qui, avec les poutres, a permis de réaliser un plafond très économe en matériaux, d'une épaisseur de 14 cm seulement. De plus, nous avons proposé de construire le local d'archives selon une méthode d'excavation en taupe, ce qui ne nécessite pas de fouilles coûteuses. Grâce au bilan écologique de la structure porteuse, nous avons pu démontrer au maître d'ouvrage que nous pouvions ainsi construire une structure porteuse très durable.

Quelle a été jusqu'à présent votre plus grande «révélation» en matière d'écobilan des structures porteuses ?

René: Un exemple est certainement le bilan écologique que nous avons réalisé dans le cadre du concours que nous avons remporté pour l'extension de l'école de Root. Pour la construction de la nouvelle salle de gymnastique, qui sera recouverte de treillis et reprendra ainsi les charges des deux étages supérieurs, nous avons comparé trois variantes pour le système de plafond : un plafond plat conventionnel en béton armé, un plafond Holorib et un plafond à caissons creux en bois. Comme on s'y attendait, le plafond en bois a nettement la plus faible empreinte carbone. Ce qui a étonné le maître d'ouvrage et l'équipe de projet, c'est que contrairement à l'idée reçue selon laquelle la construction en bois est toujours plus chère que le béton armé, le plafond en bois a pu s'imposer face aux deux autres variantes, même en termes de coûts de construction. La raison en est la charpente métallique, qui doit supporter une charge plus importante dans les variantes en béton et qui doit donc être conçue de manière plus massive.

Le bois est-il toujours le choix le plus durable ?

René: Il est généralement judicieux d'exécuter les grands volumes, comme les plafonds, en bois. C'est là que l'on a certainement le plus grand levier. Les éléments individuels sans grand volume, comme les sommiers ou les piliers, peuvent aussi être réalisés dans un autre matériau. Notre approche est la suivante : nous travaillons de manière non limitative et utilisons chaque matériau là où il est écologique et économique.

En supposant que le choix se porte sur le béton, quels sont les leviers dont vous disposez pour planifier de manière plus durable avec le béton ?

René: Nous avons actuellement un projet passionnant dans le domaine des infrastructures. Conformément au mandat du maître d'ouvrage, nous avons planifié une sous-station en béton de manière conventionnelle. Le maître d'ouvrage a changé de direction de projet et a décidé que le projet devait être entièrement revu en tenant compte des principes de durabilité. Nous avons donc d'une part examiné quelles parties de la structure porteuse nous pouvions construire en bois. D'autre part, nous avons examiné où nous pouvions remplacer le béton conventionnel par des types de béton plus écologiques qui répondent aux exigences de la construction. Outre l'analyse du cycle de vie, cela nécessite notre savoir-faire en matière de technologie du béton.

Quels sont les défis posés par les nouveaux types de béton plus écologiques ?

René: Il est très facile de sélectionner dans l'outil de bilan écologique des types de béton plus écologiques et de déterminer combien d'émissions de CO2 peuvent ainsi être économisées par rapport au béton conventionnel. Mais la structure porteuse doit aussi être durable. Certains types de béton plus écologiques ont une résistance à la carbonatation plus faible, ce qui signifie que le fer d'armature se corrode plus rapidement. Et pour certains des nouveaux types de béton, il faut tenir compte du fait qu'ils durcissent plus lentement et ont donc des délais de décoffrage plus longs, ce qui peut avoir des répercussions sur le processus de construction. C'est là que nous, les ingénieurs civils, devons mettre à profit nos connaissances pour concilier toutes les exigences du projet.

Hormis le choix des matériaux : avec quoi peut-on optimiser la durabilité d'une structure porteuse ?

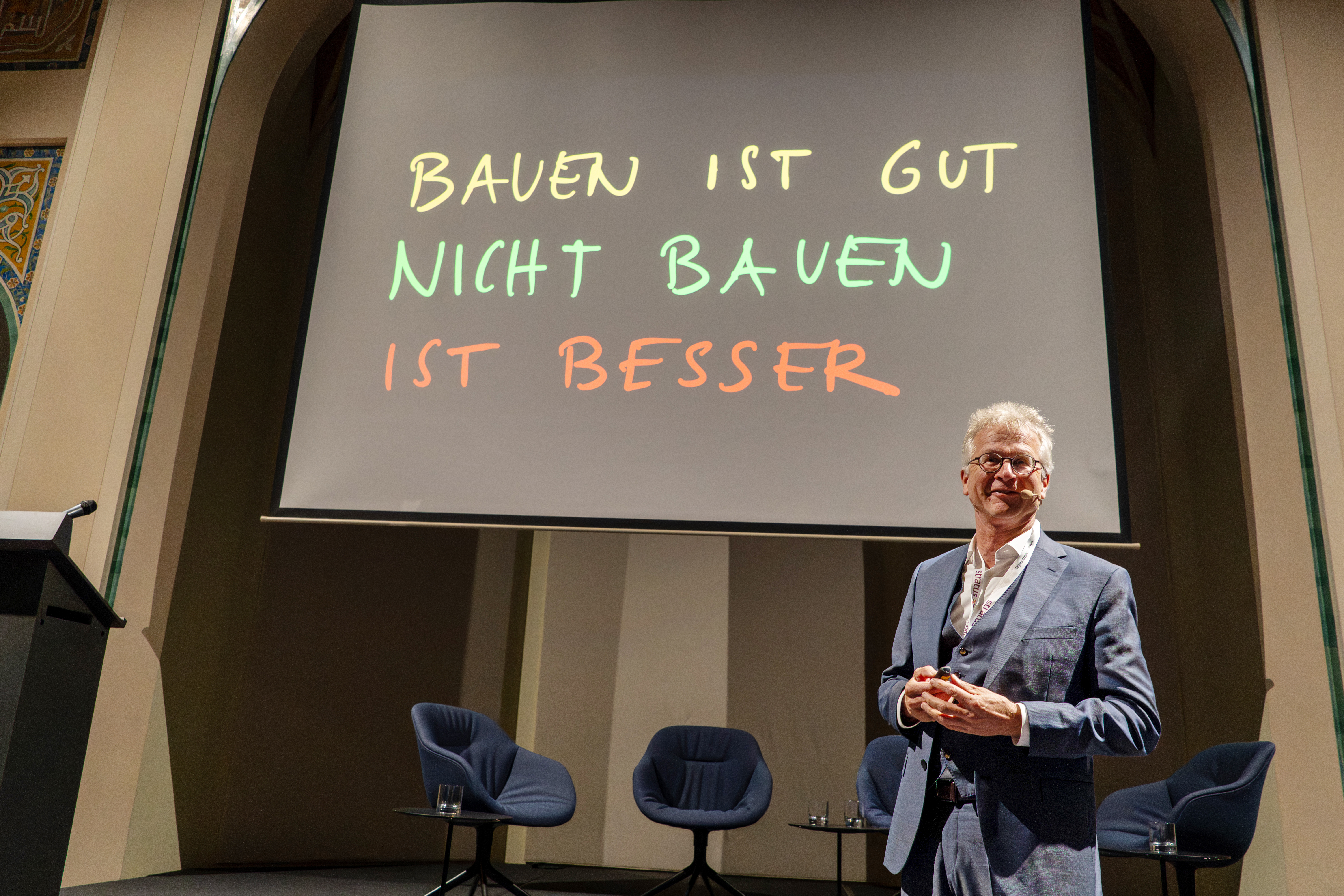

René: En principe, dans une approche en cascade axée sur la durabilité, le choix des matériaux vient plutôt à la fin. Il faut d'abord se demander si un bâtiment existant peut être réutilisé ou agrandi, ou si des éléments de construction réutilisables peuvent éventuellement être utilisés. Dans le cas d'une nouvelle construction, des formes simples et compactes du bâtiment, une reprise continue des charges et des portées réduites sont optimales en termes de durabilité. Si les charges ne sont pas reprises par des piliers continus, il faut des reprises en sous-œuvre et donc plus de matériel. Il en va de même pour les grandes portées : plus la portée est grande, plus le plafond est épais et nécessite du matériel. Ces principes de base simples ne sont toutefois que très rarement compatibles avec les souhaits spatiaux du maître d'ouvrage et le projet architectural. C'est précisément dans l'optique de la durabilité qu'un dialogue renforcé entre le maître d'ouvrage, l'architecte et l'ingénieur civil est nécessaire dans le processus de conception.

Il n'est pas rare d'entendre et de lire que celui qui construit de manière durable paie plus cher. Etes-vous d'accord ?

René: Non, pas toujours. Nous avons pu démontrer dans différents concours que la conservation d'un ouvrage est à la fois plus écologique et moins chère qu'une nouvelle construction de remplacement. Et lors du Concours pour le complexe scolaire de Root, le système de plafond en bois a même pu s'imposer face à la variante en béton armé en termes de coûts de construction. Et dans ces exemples, nous ne comparons que les coûts de construction. Les coûts induits par une tonne de CO2 supplémentaire pour l'ensemble de la société ne sont pas pris en compte. J'aimerais donc encourager les maîtres d'ouvrage à se poser la question de la valeur plutôt que celle des coûts: combien sommes-nous prêts à payer pour une tonne de CO2 en moins ?

Dans un article précédent, nous avons rassemblé cinq arguments montrant comment les maîtres d'ouvrage peuvent tirer profit d'un bilan écologique de leur structure porteuse et avons montré, à l'aide d'un bâtiment de stockage, comment une analyse du cycle de vie peut soutenir la prise d'une décision sur les variantes dans une phase précoce de planification. Lire l'article maintenant