Mehr als nur Statik: Was leistet eine Ökobilanz im Tragwerksent-wurf? Nachgefragt bei René Zemp, Leiter Hochbau

Wer heute baut, baut für morgen. Das Tragwerk ist einer der grössten Hebel für die CO2-Reduktion im Hochbau. Doch wie kann ich als Bauherr entscheiden, welche Tragwerksvariante nachhaltiger ist? Was bringt mir eine Ökobilanz konkret – jenseits von Zertifikaten und Checklisten? Und wie kann ich als Architekturbüro fundierte CO2-Daten als Argument im Wettbewerb nutzen?

Einer, der sich mit diesen Fragen auseinandergesetzt hat, ist René Zemp. Er leitet den Fachbereich Hochbau von Basler & Hofmann in Luzern und ist Mitglied eines interdisziplinären Teams aus Bauingenieurinnen und -ingenieuren sowie Nachhaltigkeitsfachleuten von Basler & Hofmann, die ihr Fachwissen in einem Ökobilanzierungs-Tool gebündelt haben. Mit dem Tool können Ökobilanzen – auch als Life Cycle Analysis (LCA) – für ganze Gebäude, einzelne Bauteile sowie technische Anlagen erstellt werden. Ein Interview über das Planen und Bauen in der Kreislaufwirtschaft.

René, auf welche Daten stützt sich das von euch entwickelte Ökobilanz-Tool?

René: Wir orientieren uns grundsätzlich an den Schweizer Richtlinien und Normen, konkret an den Normen SIA 390/1 «Klimapfad – Teibhausgas- und Energiebilanz von Gebäuden» und SIA 2032:2020 «Graue Energie – Ökobilanzierung für die Erstellung von Gebäuden». Die Ökobilanzdaten beziehen wir von der KBOB (Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren). Je nach Projekt «sprengen» wir die Systemgrenzen der Schweizer Normen auch mal, wenn dies aus unserer Sicht für einen fairen Vergleich sinnvoll ist.

Hast du ein Beispiel: Wann sprengt ihr die Systemgrenzen der SIA-Normen?

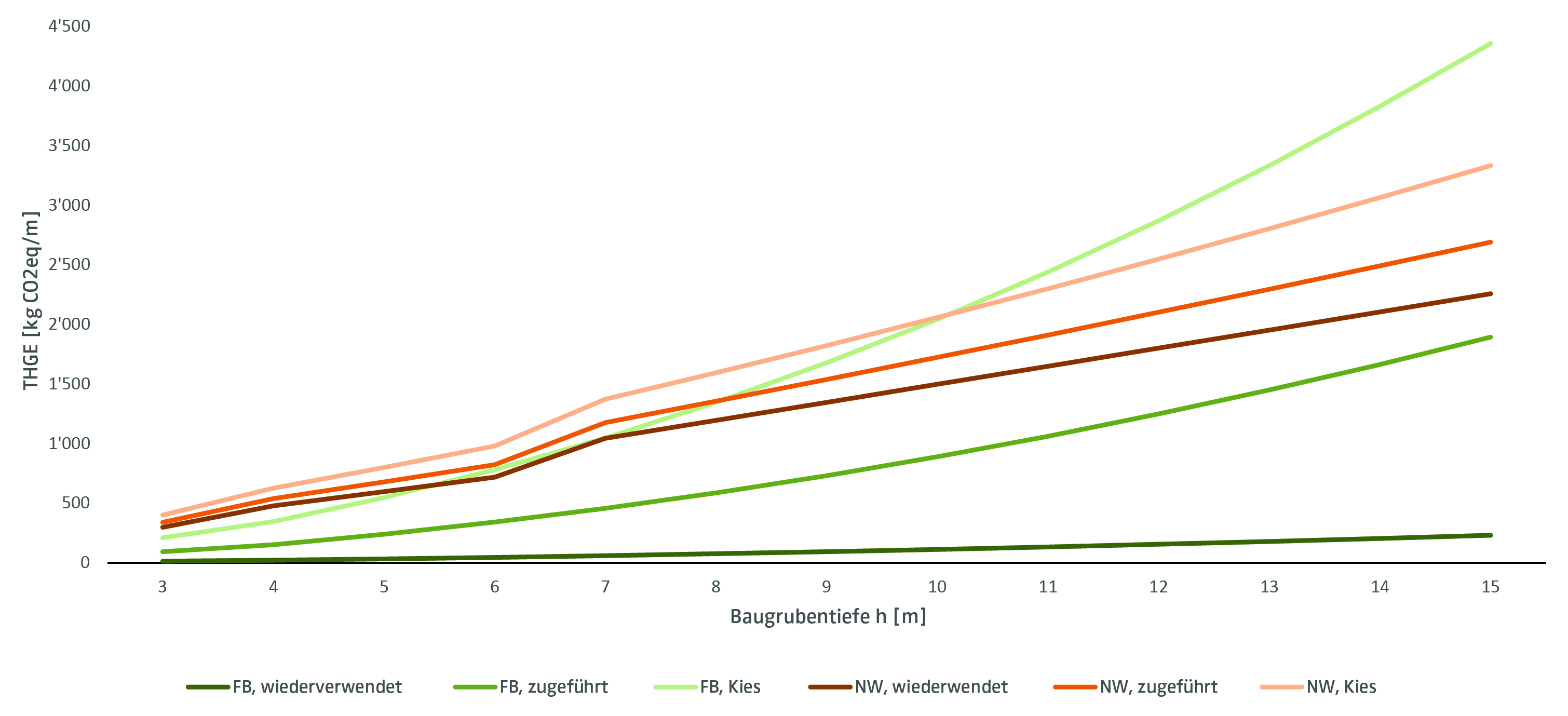

René: Gemäss SIA wird der Aushub einer Baugrube und dessen Abtransport sowie der allfällige Transport des Hinterfüllmaterials auf die Baustelle nicht zwingend bilanziert. Bei einem Neubau kann die Baugrube aber einen relativ hohen Anteil an der Ökobilanz ausmachen. Wenn wir zwei mögliche Baugrubenabschlüsse wie eine Spundwand und eine Nagelwand miteinander hinsichtlich ihrer Umweltindikatoren vergleichen wollen, ist es wichtig, auch dafür eine Ökobilanzierung in der erforderlichen Tiefe zu erstellen.

Wie setzt ihr das Ökobilanzierungs-Tool in Bauprojekten konkret ein?

René: Wir setzen das Tool sowohl in unseren eigenen Projekten, als auch zur unabhängigen Prüfung von Entwürfen externer Wettbewerbs- und Projektteams ein. Idealerweise kommt das Tool in möglichst frühen Phasen eines Bauvorhabens zum Einsatz. Dann hat man als Bauherrschaft die grössten Hebel bezüglich Nachhaltigkeit. Wir brauchen es immer öfter in Architekturwettbewerben, um gemeinsam mit dem Architekturteam verschiedene Varianten zu vergleichen und ein möglichst nachhaltiges Projekt vorzuschlagen. Mitunter darum haben wir den Wettbewerb für das neue Staatsarchiv des Kantons St. Gallen gewonnen.

Inwiefern war die Ökobilanz bei diesem Architekturwettbewerb entscheidend?

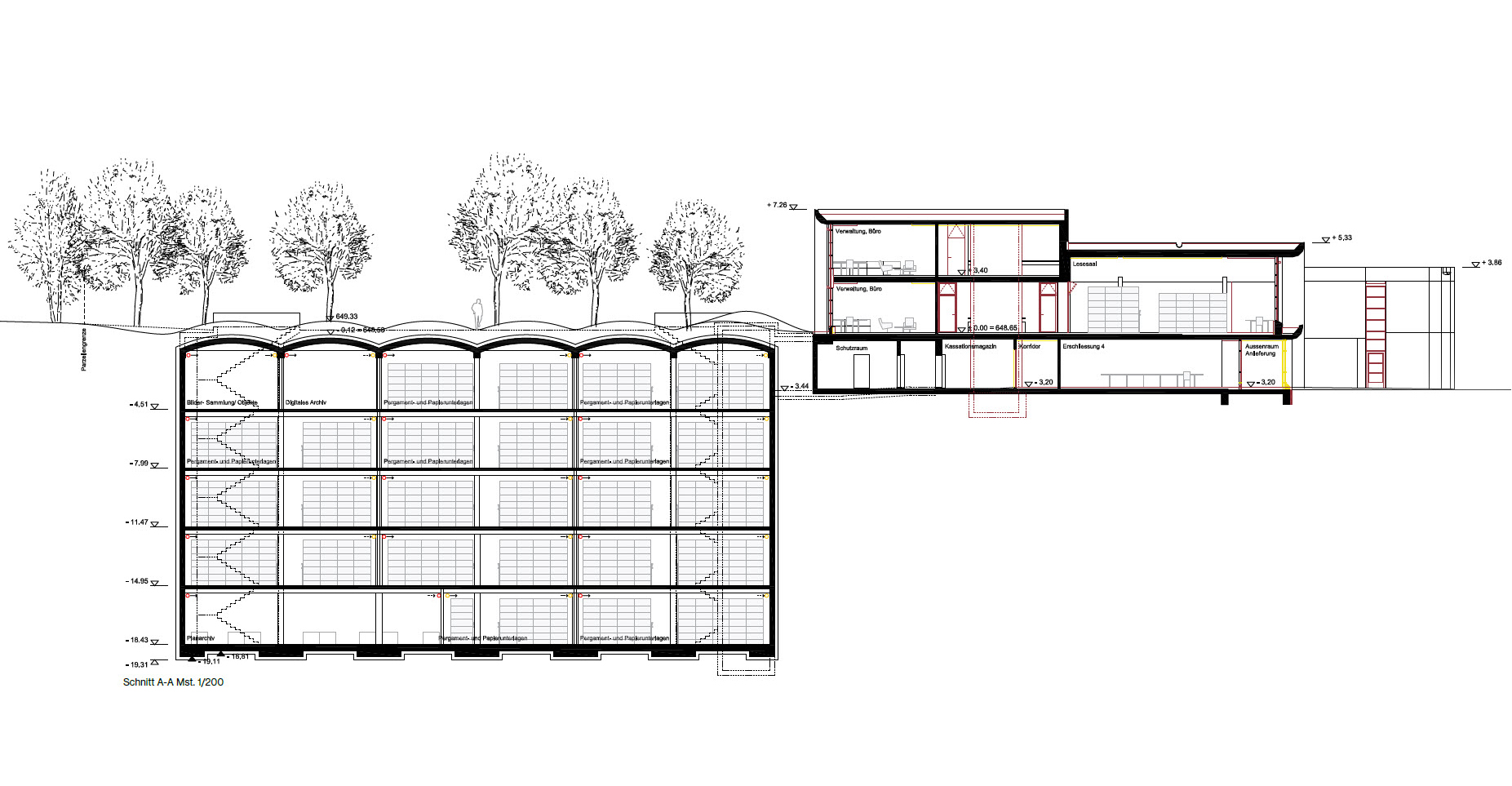

René: Im Fall des Staatsarchivs in St. Gallen war vorgegeben, dass der CO2-Ausstoss pro Quadratmeter und Jahr nicht mehr als 9.0 kgCO2eq/a sein darf und dies gegeben der Tatsache, dass der unterirdische Magazinneubau als Schutzbau konzipiert werden muss, um einem atomaren Angriff nach TWK 2017 standhalten zu können. Konkret resultieren dabei Belastungen im Bereich von 150kN/m2 anstatt der üblichen 2-3kN/m2. Um das Tragwerk möglichst effizient und ressourcenschonend zu halten, haben wir die Decke des neuen Magazintrakts als Gewölbedecke konzipiert. Im Innern des Magazins haben wir einen auf die Archivschränke angepassten engen Stützenraster vorgeschlagen, was zusammen mit den Unterzügen eine sehr materialsparende, nur 14cm dicke Decke möglich machte. Zudem haben wir vorgeschlagen, das Magazin in einer Art Deckelbauweise zu erstellen, was keine aufwendige Baugrube erfordert. Mit der Ökobilanz des Tragwerks konnten wir der Bauherrschaft aufzeigen, dass wir so ein sehr nachhaltiges Tragwerk erstellen können.

Was war bisher euer grösstes «Aha-Erlebnis» in der Ökobilanzierung von Tragwerken?

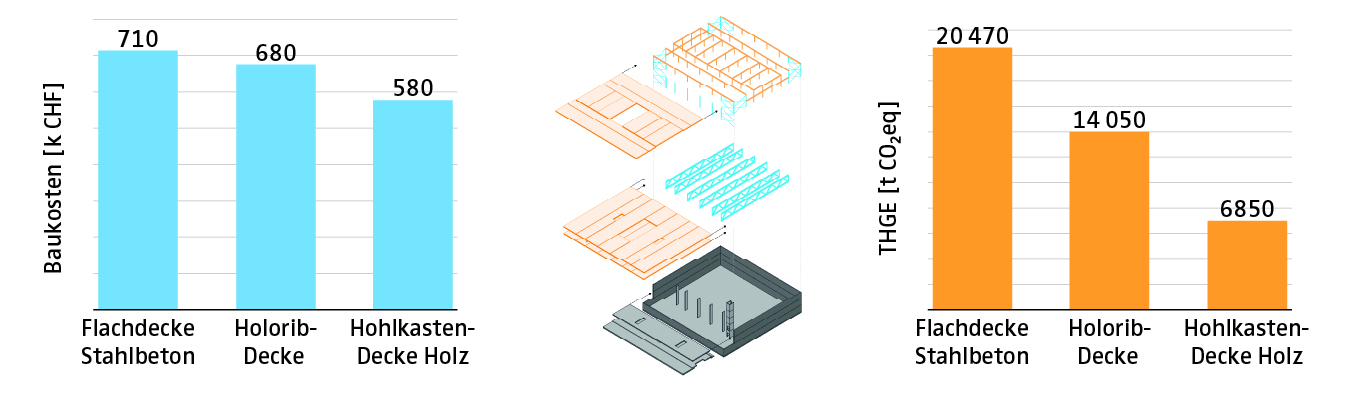

René: Ein Beispiel ist sicher die Ökobilanz, die wir für den gewonnenen Wettbewerb für die Erweiterung der Schule in Root gemacht haben. Für den Bau der neuen Turnhalle, welche mit Fachwerken überspannt wird und damit die Lasten der zwei darüberliegenden Geschossen abfängt, haben wir für das Deckensystem drei Varianten verglichen: eine konventionelle Flachdecke aus Stahlbeton, eine Holorib-Decke und eine Hohlkastendecke aus Holz. Wie erwartet, hat die Holz-Decke deutlich den kleinsten CO2-Fussabdruck. Was die Bauherrschaft und das Projektteam erstaunt hat, ist, dass die Holzdecke entgegen der landläufigen Meinung, dass Holzbau immer teurer ist als Stahlbeton, sich auch bezüglich der Baukosten gegen die beiden anderen Varianten durchsetzen konnte. Der Grund dafür liegt im Stahlfachwerk, das bei den Betonvarianten mehr Last tragen muss und deshalb massiver ausgestaltet werden muss.

Ist Holz immer die nachhaltigste Wahl?

René: Es macht meistens Sinn, dass man die grossen Volumen, wie die Decken, in Holz ausführt. Da hat man sicher den grössten Hebel. Einzelne Elemente ohne grosses Volumen, wie beispielsweise Unterzüge oder Stützen, können auch aus einem anderen Material sein. Unser Ansatz ist: Wir arbeiten materialoffen und setzen jedes Material dort ein, wo es ökologisch und wirtschaftlich Sinn macht.

Angenommen, der Entscheid fällt doch auf Beton: Was für Hebel habt ihr, um mit Beton nachhaltiger zu planen?

René: Dazu haben wir aktuell ein spannendes Projekt aus dem Infrastrukturbereich. Wir haben gemäss Auftrag der Bauherrin ein Unterwerk konventionell in Beton geplant. Nun hat seitens Bauherrschaft der Projektleiter gewechselt und entschieden, dass das Projekt unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsprinzipien komplett überarbeitet werden soll. Wir haben nun zum einen untersucht, welche Teile des Tragwerks wir aus Holz erstellen können. Zum anderen haben wir geprüft, wo wir den konventionellen Beton durch ökologischere Betonsorten ersetzen können, welche die Anforderungen an das Bauwerk erfüllen. Da braucht es neben der Ökobilanzierung unser Know-how in der Betontechnologie.

Worin liegen die Herausforderungen bei den neuen, ökologischeren Betonsorten?

René: Es ist sehr einfach, im Ökobilanz-Tool, ökologischere Betonsorten auszuwählen und herauszulesen, wie viel CO2-Emissionen man dadurch im Vergleich zu konventionellem Beton einsparen kann. Das Tragwerk muss dann aber auch noch dauerhaft sein. Gewisse ökologischere Betonsorten haben einen geringeren Karbonatisierungswiderstand, was bedeutet, dass das Bewehrungseisen schneller korrodiert. Und bei einigen der neuen Betonsorten muss beachtet werden, dass sie langsamer erhärten, also längere Ausschalfristen haben, was sich auf den Bauprozess auswirken kann. Da sind wir als Bauingenieure mit unserem Fachwissen gefordert, alle Projektanforderungen unter einen Hut zu bringen.

Abgesehen von der Materialwahl: Womit kann die Nachhaltigkeit eines Tragwerks optimiert werden?

René: Grundsätzlich kommt die Materialwahl bei einem kaskadenförmigen Vorgehen mit Fokus Nachhaltigkeit eher am Schluss. Zuerst sollte man sich Gedanken machen, ob ein bestehendes Gebäude umgenutzt oder erweitert werden kann oder ob allenfalls Re-Use-Bauteile eingesetzt werden können. Wenn neu gebaut wird, sind einfache, kompakte Gebäudeformen, ein durchgängiger Lastabtrag und geringe Spannweiten im Sinne der Nachhaltigkeit optimal. Werden die Lasten nicht über durchgängige Stützen abgetragen, braucht es Abfangungen und entsprechend mehr Material. Dasselbe gilt für grosse Spannweiten: Je mehr Spannweite, desto dicker und materialintensiver die Decke. Diese einfachen Grundprinzipien sind aber nur in den wenigsten Fällen mit den räumlichen Wünschen der Bauherrschaft und dem architektonischen Entwurf vereinbar. Gerade im Sinne der Nachhaltigkeit braucht es deshalb im Entwurfsprozess einen verstärkten Dialog zwischen Bauherrschaft, Architekt und Bauingenieur.

Nicht selten hört und liest man, dass derjenige, der nachhaltig baut, mehr bezahlt. Einverstanden?

René: Nein, nicht immer. Wir konnten in verschiedenen Wettbewerben aufzeigen, dass ein Erhalt eines Bauwerks sowohl ökologischer als auch günstiger ist als ein Ersatzneubau. Und im Wettbewerb für die Schulanlage Root hat sich das Deckensystem aus Holz sogar bezüglich Baukosten gegen die Variante in Stahlbeton durchsetzen können. Und in diesen Beispielen vergleichen wir jeweils nur die Baukosten. Nicht eingerechnet sind die Folgekosten, die eine zusätzliche Tonne CO2 für uns als Gesellschaft gesamthaft hat. Ich möchte Bauherrschaften deshalb ermutigen, sich anstelle der Frage nach den Kosten, die Frage nach dem Wert zu stellen: Wie viel sind wir bereit, für eine Tonne weniger CO2 zu bezahlen?

In einem vorangehenden Artikel haben wir fünf Argumente zusammengetragen, wie Bauherren von einer Ökobilanzierung ihres Tragwerks profitieren und anhand eines Lagergebäudes gezeigt, wie eine Ökobilanz den Variantenentscheid in einer frühen Planungsphase unterstützen kann. Artikel jetzt lesen