«Heutzutage ist fast alles baubar»

Marco Ramoni hat rund um den Globus Auftraggeber im Untertagbau beraten. Bei Basler & Hofmann plant er zusammen mit seinem Team Grossprojekte wie den Ausbau des RBS-Bahnhofs in Bern. Im Interview zum Thema «Toleranz» berichtet Marco vom immensen Wandel, den der Tunnelbau seit den Pionierzeiten durchlief. Die Fortschritte bei der Machbarkeit, Sicherheit – und in Frauenfragen – sind bemerkenswert.

Marco, wo ist mehr Toleranz gefragt, im Tunnel- oder im Hochbau?

Marco: Im Hochbau haben sie strengere technische Bautoleranzen. Sie arbeiten mit kleineren Massstäben, da geht es eher um Millimeter. Bei uns im Tunnelbau geht es darum, dass der Tunnel unter Berücksichtigung der Bautoleranzen am Schluss gross genug und am richtigen Ort ist.

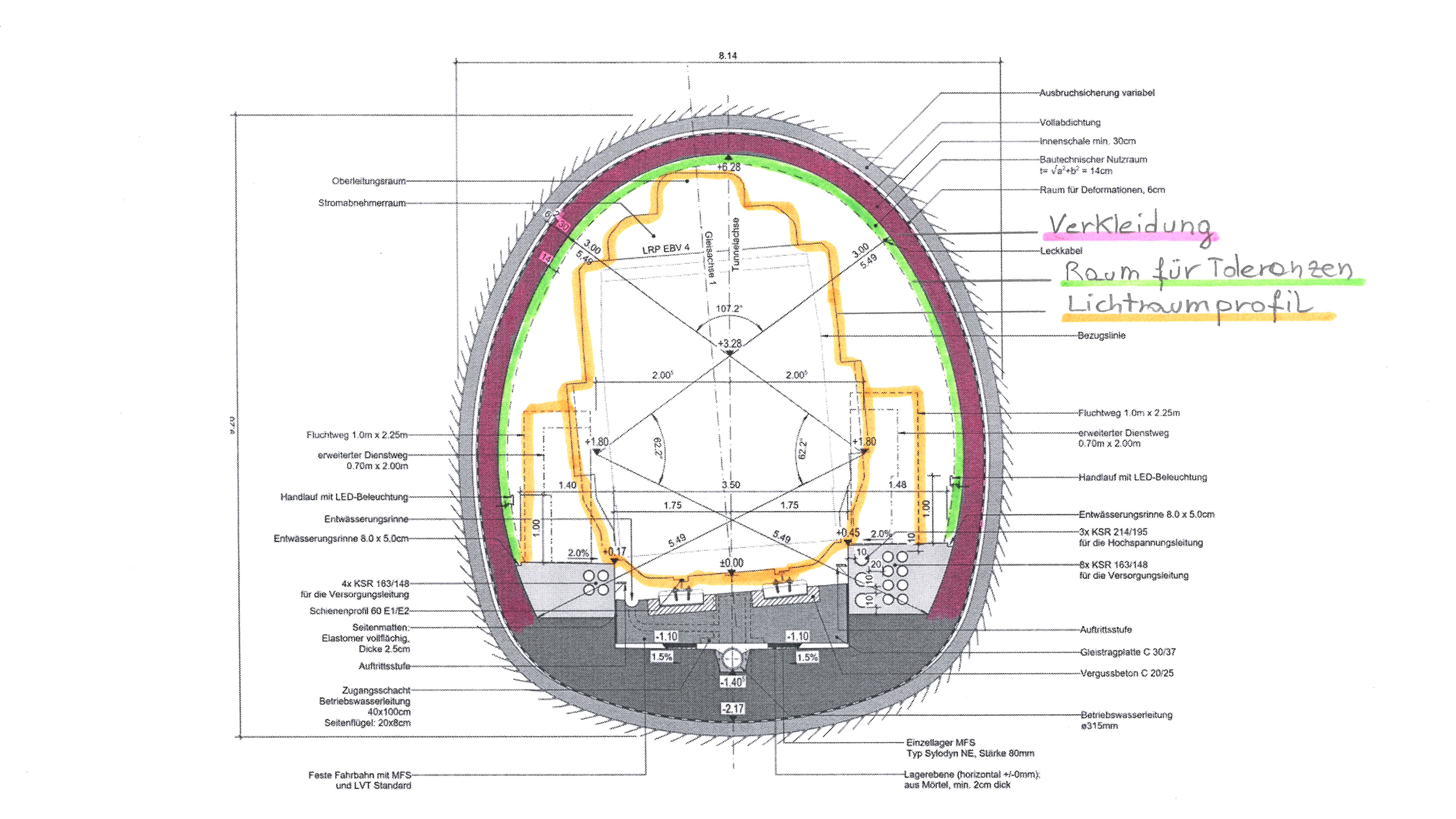

Man muss sich das so vorstellen: Projektierst du einen Bahntunnel, sind die Gleisgeometrie und das Lichtraumprofil zu berücksichtigen. Sie definieren, wo der Tunnel liegt und wie gross er sein muss. Nun kann man von keinem Bauunternehmer verlangen, dass er millimetergenau arbeitet; das schafft keiner. Deshalb bauen wir den Tunnel ein bisschen grösser, so dass er, unter Berücksichtigung der unvermeidbaren baulichen Abweichungen, immer noch genug Platz für den Zug und die Infrastruktur bietet. Wir rechnen mit Bautoleranzen von insgesamt 10 bis 15 Zentimetern.

Gibt es im Tunnelbau Intoleranzen?

Marco: Dazu kann ich dir eine Anekdote erzählen. Einer meiner Vorgänger ging Anfang der 1980er Jahre mit einer Ingenieurin auf eine Tunnelbaustelle. Die Mineure sind aus dem Tunnel rausgelaufen und haben gerufen: Frau im Tunnel! Das bringt Unglück! Das war damals eine Intoleranz. Die einzige Frau, die in den Tunnel durfte, war die Heilige Barbara, die Schutzpatronin. Zum Glück ist das vorbei. Heute sind Frauen auch Baustellenchefinnen oder Chefbauleiterinnen.

Ein krasses Beispiel – gibt es aktuelle No-Go's?

Marco: Keine Kompromisse gibt es bei der Sicherheit. Das gilt für die Arbeitssicherheit, die Tragsicherheit und die Gebrauchstauglichkeit. Die entsprechenden normativen Vorgaben sind zu erfüllen. Bei der Arbeitssicherheit geht es um Menschenleben: Niemand darf zu Schaden kommen. Das Tragwerk muss unter Belastung stabil bleiben. Bei der Gebrauchstauglichkeit geht es darum, dass der Tunnel für den vorgesehenen Zweck nutzbar ist, dass er sich zum Beispiel nicht verformt, Risse bildet und undicht wird.

Was braucht es eigentlich, um einen Tunnel zu bauen?

Marco: Eine Baubewilligung.

Gibt es keine Einschränkungen, etwa von der Natur her?

Marco: Heutzutage, mit all den Technologien, ist fast alles baubar. Es ist nur eine Frage, wie viel das kostet und wie lange es geht. Ich betreue beispielsweise in Bern ein Projekt für den Regionalverkehr Bern-Solothurn, wo zwei grosse Kavernen nur 12 Meter unterhalb der Gleise des SBB-Bahnhofs ausgebrochen wurden, während die Züge oben durchfuhren. International gibt es noch verrücktere Projekte: Man hat Flüsse unterquert, sogar das Meer.

In eine Sanddüne könntest du keinen Tunnel bauen.

Marco: Doch. Man braucht nur geeignete Bauhilfsmassnahmen und die richtige Ausbruchsicherung.

Wenn du durch die Zeit reisen und ein Tunnelprojekt besuchen könntest: Welches wäre das?

Marco: Ein Projekt wäre der Bau des Gotthard-Bahntunnels gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Das war eine Pionierzeit, die Zeit der ersten Alpendurchstiche. Vieles war noch Handarbeit, es wurde von Hand gerechnet. Es gab keinen Computer, keinen Laser, keinen Beton. Der Fels wurde, wo erforderlich, mit Holzstämmen gestützt. Für die Mineure waren die Arbeitsbedingungen alles andere als lustig; aber der Ingenieur war noch der Held im Dorf.

Marco: Spannend wäre auch ein Besuch in der zweiten Epoche des Schweizer Tunnelbaus, in den 1960er Jahren. Da wurden überall Tunnel gebaut, vor allem für die Autobahnen. Die technischen Fortschritte waren gross; ich würde sagen, damals begann der moderne Tunnelbau. Mein Vater war einer der Mineure, die diese Tunnel bauten. Er erzählte immer viele Geschichten: Die erste Dusche, die er je gesehen hatte, sah er auf der Baustelle, nicht zu Hause. Täglich gab es auf der Baustelle Fleisch zu essen, und den Lohn, 500 Franken, bekam er im Couvert überreicht. Bei der Arbeitssicherheit herrschte aber eine ganz andere Kultur als heute. Mein Vater berichtete von Unfällen, bei denen Leute gestorben sind.

Tödliche Unfälle noch in den 1960er Jahren?

Marco: Ja, das war normal. Aber schon besser als zu den Pionierzeiten. Beim Bau des Gotthard-Bahntunnels vor 1900 gab es noch mehr als zehn Tote pro Kilometer. Beim Gotthard-Strassentunnel, der in den 1970ern gebaut wurde, war es noch ein Toter pro Kilometer – auch noch viel. Dann, beim Gotthard-Basistunnel, für den in den 2000er Jahren zweimal 57 Kilometer gebaut wurden, waren es insgesamt 19 Tote. Heute ist die Arbeitssicherheit enorm wichtig. Und das ist richtig so.

Wie schafft ihr es, dass zwei Tunnelbohrmaschinen genau in der Mitte des Bergs zusammentreffen?

Marco: Da spielt Vieles zusammen. Wir Bauingenieure projektieren die Bauwerksachse, auf der die Tunnelbohrmaschine (TBM) fahren soll. Die Vermessungsingenieure stecken sie vor Ort ab und programmieren die TBM. Sie ist computergesteuert, aber auch so eine Maschine kann nicht immer perfekt auf der Achse fahren. Deshalb ist sie mit einem Fahrer besetzt, der korrigiert, wenn sie etwas abweicht. Er stellt sicher, dass die fahrende TBM innerhalb der Toleranzen bleibt, die wir zuvor berechnet haben. Zudem macht der Bauunternehmer regelmässig Kontrollmessungen, und dann gibt es noch einen unabhängigen Vermesser – den Bauherrenvermesser – der ebenfalls Stichproben macht. Trotz allem folgt am Schluss dann der sogenannte Durchschlagfehler.

Es gibt immer einen Durchschlagsfehler?

Marco: Den Durchschlagsfehler gibt es eigentlich immer. Es ist unmöglich, dass zwei Bohrmaschinen nach einem kilometerlangen Vortrieb im Berg auf den Millimeter genau aufeinandertreffen. Aber diese Abweichung wird einkalkuliert. Wir sprechen hier von einigen Zentimetern. Die Kunst ist, so zu projektieren, dass solche Abweichungen noch drin liegen – für alle Fälle.